Aquí, el tiempo se extiende. Despertamos con el sol y los días se sienten largos, muy largos”, me dice Candace. Hablamos de cómo la percepción del tiempo cambia entre las montañas y la ciudad, pero también en un sentido literal. Llegué a su campamento —Northern Nomad Outdoors— en la plenitud del verano, cuando en Yukón es posible ver el famoso “sol de medianoche”. Durante esta época la oscuridad tarda mucho en llegar y muy poco en irse. Así que, con solo cuatro o cinco horas de noche, los días son extraordinariamente largos. “Eso nos da oportunidad de conocernos más. Quienes llegan aquí como viajeros se van como amigos, como familia”, me dice mientras, en el porche de la cabaña que ha sido mi casa estos días, el sol nos toca el rostro tras días de nubes amenazando con tormentas.

EN ALGÚN LUGAR DE LAS MONTAÑAS

Candace Dow es la quinta generación de cazadores de una familia de la Primera Nación canadiense Aseniwuche Winewak, que en lengua cree significa “gente de las montañas rocosas”, lo que describe el lugar donde estamos y al que no fue fácil llegar. Para conocer a Candace, viajé de la Ciudad de México a Vancouver y de ahí a Whitehorse, la capital de Yukón. Luego, en compañía de mi amiga J. y cinco mujeres más —que entonces eran desconocidas—, hicimos cinco horas en carretera para llegar a Watson Lake, donde tomamos un vuelo de 30 minutos en un hidroavión que aterrizó en otro lago donde abordamos una avioneta tan diminuta que solo podíamos viajar de tres en tres (piloto incluido). Tras 15 minutos de confiarle nuestra vida a los caprichos del viento, aterrizamos en un punto de las inmensas montañas Cassiar, a orillas del río Turnagain; justo en la frontera política del territorio de Yukón con Columbia Británica. Aunque aquí las fronteras políticas importan muy poco.

LA VIDA ES UN ASUNTO SALVAJE

Una semana en este campamento se dice fácil. Porque cuando eres de una gran ciudad, todo parece serlo. Abres una app, eliges tu comida y la obtienes. Ni siquiera tienes que ir al supermercado si no quieres. Si tienes una duda sobre lo que sea, se la preguntas a Google o a Chat GPT. Ni siquiera tienes que hablar con otros humanos si no quieres. Pero ahí no era así. No solo no podíamos evitarnos, sino que teníamos que mantenernos unidas. Tampoco podíamos decidir qué comer. Dependíamos de lo que hubiera porque no hay apps ni súper, ni nada que no implique largas caminatas para recolectar yerbas en el bosque.

Naturaleza impredecible

Y, sobre todo, dependíamos de la naturaleza y su carácter impredecible, como quedó claro la primera “noche” en la que, dentro de una casa de campaña, viví la fuerza de una tormenta potentísima que no distaba mucho de las que hay en mi ciudad, pero donde el concreto y el ruido pueden casi silenciarlas. Ahí solo quedaba tratar de dormir mientras la tormenta golpeaba la casita que, al día siguiente mientras Candace me enseñaba a bordar junto a la chimenea, vimos casi ser aplastada por un árbol que el viento tiró a su lado. Eso me hizo mudarme a la cabaña. Era austera, sin energía eléctrica, con una tabla como cama y compartida con tres personas, pero con una pequeña chimenea y un techo de madera que hizo que las siguientes lluvias resultaran menos tenebrosas. El lujo está en esas cosas.

En este viaje, Candace pudo probar la ligereza y resistencia del cronógrafo Endurance Pro 38 de Breitling.

Pero además de protegernos de los elementos, teníamos que cuidarnos de otros animales, ya que es un territorio de osos negros, grizzlies y lobos que no podían tomarnos desprevenidas. Así que cuando nos adentrábamos al bosque, lo hacíamos en compañía de los hermosos caballos de Candace y con su experiencia como nuestra mejor defensa. Una noche que pasamos ahí, cocinando en una fogata y tomando agua de un río que descendía de los glaciares, Candace nos recordó “que todos venimos de aquí, de esta vida”. Pero siendo que todo lo que nos rodeaba era un peligro potencial, pensé que, aunque con menos aire puro, los citadinos también vivimos esa tensión. Al parecer, donde sea que surja y se establezca, la vida siempre es peligrosa y salvaje.

CONECTAR CON EL YO

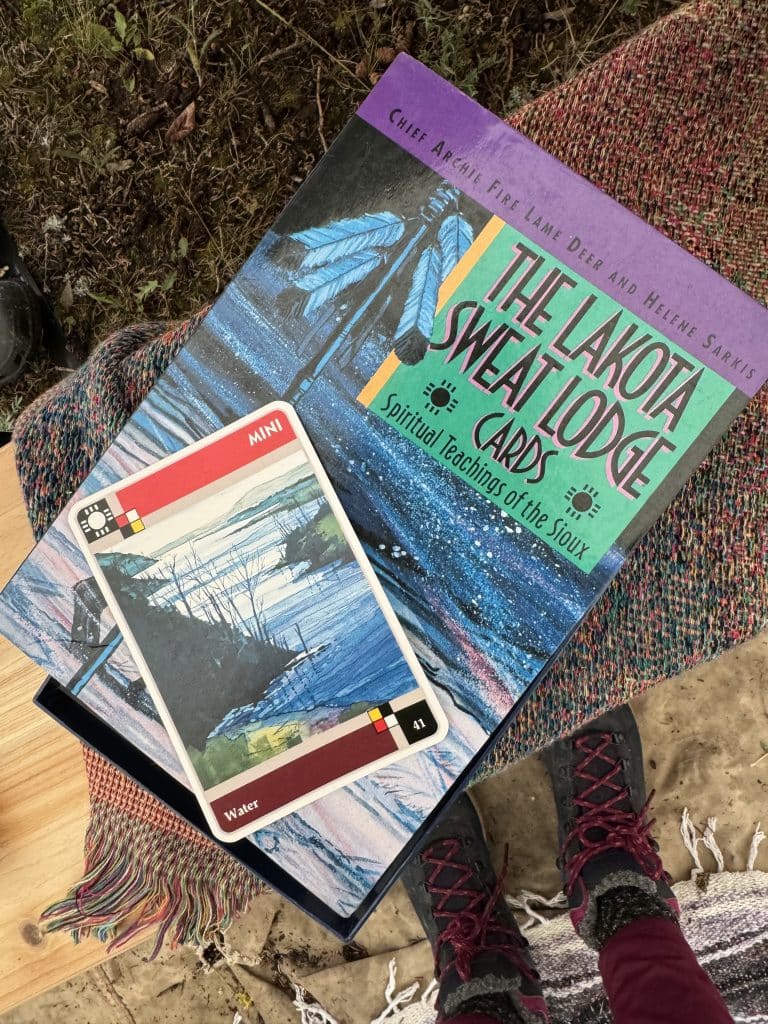

Algo bueno de las lluvias es que nos reunían en la cabaña principal, donde están la cocina y la chimenea grande. Ahí, alrededor de la mesa, contábamos las historias de los libros y las películas que habíamos visto antes de llegar como si se tratara de leyendas aprendidas en otra vida. También reflexionábamos sobre las sesiones de yoga que teníamos cada mañana, en las que Candace nos daba cartas de un oráculo sioux para inspirarnos y nos limpiaba con humo, como se hace también en México.

El misticismo dominaba el ambiente y parecía indivisible de nuestra esencia femenina atraída por todo aquello que resulta mágico y conforta al espíritu. Y fue en un momento así, en la última noche, que mientras meditábamos con el sonido de la lluvia alguien gritó “¡abran los ojos y salgan!”. Había un arcoíris, claro y gigantesco, de fantasía. Corrimos y nos abrazamos bajo la lluvia y el sol, y entendí que el viaje nos había devuelto nuestra capacidad de sorprendernos, opacada hasta entonces por todo lo que nos distrae cuando pensamos que correr estresados de un lado a otro es sinónimo de progreso.

“Durante 15 años he guiado y hospedado a otros cazadores que llegan a nuestro territorio, pero quería combinar eso con mi pasión por la yoga”, me cuenta Candace, quien hoy ofrece viajes que combinan la vida del bosque con paseos a caballo, meditación y esta disciplina. Con ayuda de su familia logró hacer un negocio que no solo le permite mantener el espacio y a sus 25 hermosos caballos, sino que le da una gran satisfacción: “Todos están tan ocupados hoy en día que es bueno que puedan venir a desconectarse del Wi-Fi y de las preocupaciones para concentrarse en sí mismos. Ver cómo se transforman me hace muy feliz”.

dejar la tribu

Y vaya que quienes compartimos este viaje cambiamos. De ser un grupo de desconocidas nos convertimos en una tribu. Y aunque la distancia nos separe y quizá no nos volvamos a ver, siempre nos unirá —como un lazo multicolor— la extraña noche soleada en la que el asombro volvió a nuestras vidas en forma de arcoíris.